eine straße

von fremden ländern

von den strömen der stadt

b1|a40 die schönheit

der urbane kongress

choreografie e. landschaft

ein ahnungsloser traum

wg/3zi/k/bar

the chain

parcours interdit

mülheimer wunderkammer

uneingelöste versprechen

public garden

local to local

museum f. sed. kunst

stadtraum.org

wildlife

aktuell

termine

publikationen

presse

kontakt

newsletter

markus ambach

arbeiten

texte

vita

kontakt

impressum

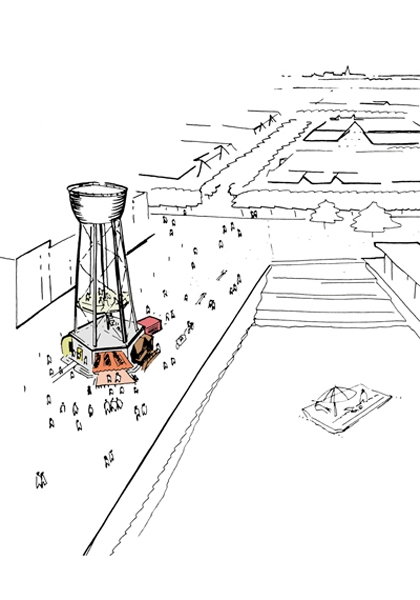

Choreografie einer Landschaft

►www.choreografieeinerlandschaft.de

►Katalog / Catalogue German / English

Jeanne van Heeswijk, Britt Jürgensen & Marcel van der Meijs

Folke Köbberling & Martin Kaltwasser

Jakob Kolding

Thomas Schütte

Lange wurde die Landschaft des Ruhrgebiets rein als Rohstoffressource gesehen und genutzt. Nach der Schließung der Zeche Lohberg stellt sich der Ort neuen Fragen. Wie kann sich eine Region eine Zukunft erschließen, die noch nicht gedacht wurde? Kann die zergliederte Landschaft wieder zu einer sinnfälligen Choreografie zusammengefügt werden? Wie können sich die Bewohner diese als Lebenshintergrund und Heimat rückaneignen?

Das Projekt „Choreografie einer Landschaft“ sucht mit Künstlern und Anwohnern gemeinsam nach neuen Perspektiven für diesen Raum, um sie in den neuen Bergpark hineinzuspiegeln. Nach einem Werkstattverfahren wurden vier von einem Fachbeirat ausgewählte Arbeiten dauerhaft realisiert. Sie stellen den Anfang eines Projekts dar, das in Zukunft gemeinsam von Stadt, Kunst und Anwohnern weitergedacht werden will.

Infolge der Fachbeiratsentscheidung sind vier Arbeiten im Bergpark entstanden. Gemäß der Offenheit des Projekts wurden sie im Realisierungsprozess stets den jeweiligen Änderungen des Kontexts angepasst. Besonders die Arbeit von Jeanne van Heeswijk durchlief entlang der Gespräche und Workshops mit den Anwohnern verschiedene Aktualisierungen. Woher die Kohle kommt und wer die Zeche zahlt von Andreas Siekmann ließ sich aus technischen und finanziellen Gründen bis heute leider nicht umsetzen, könnte aber in Zukunft realisiert werden.

Thomas Schüttes Hase transformiert den flachen Rundeindicker nun mit großzügigem Umlauf zum ambivalenten Monument zwischen Geschichte und Zukunft. So reflektiert die gesamte Konzeption wie auch die Arbeit der Künstler den Versuch der Anlieger, mit der Gestaltung des Bergparks eine neue Perspektive auf die eigene, noch offene Zukunft zu finden.

Die leuchtend rote Figur von Thomas Schütte, die sich vor den verbliebenen Bauwerken einer schwer lastenden Geschichte wie aus dem Hut gezogen auf dem Mittelpfeiler der monumentalen Industrieanlage präsentiert, setzt dabei ein freches wie tiefgründiges Zeichen für die Notwendigkeit einer Zäsur und einer neuen Erzählung. Dass dies hier in Form einer wie von Kindeshand geschaffenen Figur geschieht, die beim Rundgang über den imposanten Umlauf subtil und ambivalent zwischen freundlichem Hasen, melancholischem Romantiker, voluminösem Kraftpaket und diabolischem Game-Charakter changiert, veranschaulicht deutlich, wie etwas absolut Neues in diesen Raum gebracht werden kann.

Bei aller räumlichen Kontextualität bilden die ersten realisierten Projekte auch grundlegende künstlerische Diskurse ab. Wenn Jakob Kolding in seiner Arbeit der Kohle ein Denkmal ganz klassisch in Bronze setzt, das aber durch seine verschwindende, kaum weiter reduzierbare Größe gerade deshalb Erzählungen (zum Beispiel über seine Verortung, Existenz und Bedeutung) wieder in Gang setzt, die den ganzen Bergpark erfassen, thematisiert er auch die Frage nach Erinnerungskultur und ihren Formen. Denn wird die Erinnerung in der Gedenkskulptur nicht aus dem aktiven Gedächtnis der Bevölkerung aus- und im öffentlichen Raum endgelagert, wohingegen sie mittels Erzählung in der Gemeinschaft zirkuliert und sogar durch Mythologisierung ständig aktualisiert wird? Koldings Arbeit beantwortet diese Frage mit einer bemerkenswerten Antinomie. Indem er gerade anhand einer klassischen (Gedenk-)Skulptur Erzählungen hervorruft, die sich in der Suche nach dem verlorenen wie widerspenstigen Reststück der Geschichte realisieren, wird diese Geschichte wiederum zum Objekt des Narrativs, das sich ständig erneuert.

Der Herstellung eines gemeinsamen Narrativs als Zentrum gemeinschaftlich erlebter Geschichte, Gegenwart und Zukunft widmet sich Jeanne van Heeswijk mit ihrem Team besonders intensiv. Zunächst pragmatisch als Frage in den Raum gestellt, was sich die Anlieger eigentlich von dem neuen Bergpark erwarten, eröffnet sie mit PARKWERKeine Zukunftswerkstatt mit ungewissem Ausgang. In Workshops, bei Treffen und gemeinsamen Aktivitäten mit den Bewohnern Lohbergs werden Fähigkeiten erarbeitet, eben das zu denken, was bisher unmöglich erschien. Wie sieht eine Zukunft aus, die ich mir heute noch nicht vorstellen kann? Wie entwickeln sich Perspektiven, die über das Bestehende hinausreichen? PARKWERK versteht sich dabei als offene Arbeitsstruktur, die von den Bürgern selbst getragen und gestaltet wird. Die gemeinsame Erzählung artikuliert sich über einen Verein, dessen Arbeit gerade erst begonnen hat – als sich selbst realisierendes Kunstwerk, das aus dem Bedürfnis der Menschen nach einer eigenen Zukunft entsteht. Die ersten Projekte sind so pragmatisch wie erfindungsreich. Ob das Café im Wasserturm als sozialer Treffpunkt oder der Kiosk im Bergarbeiterhaus, die öffentliche Bühne für alle, der fahrende Kiosk-Kurier oder die Stadtführungen in Lohberg – die Angebote generieren den potenziellen Arbeitsplatz genauso wie die benötigte Dienstleistungen, vor allem aber: eine eigene Zukunftsperspektive.

Als sich selbst realisierendes Kunstwerk versteht sich auch das Kraftwerkvon Folke Köbberling und Martin Kaltwasser. Das aus Recyclingmaterial gebaute Gebäude mit pedalbetriebener Energieproduktion bietet neben seinem Thema, das mit der Entwicklung des Geländes zu einem CO₂-neutralen Standort korrespondiert, einen klassischen Möglichkeitsraum, der den Bürgern eine Teilhabe am Park einräumt. Die letztendliche Nutzung dieses Orts entsteht erst im zukünftigen Gebrauch, der von den Protagonisten noch zu erarbeiten ist. Dieses teilweise ergebnisoffene Arbeiten verweist erneut auf den Aspekt der Einbeziehung von Zukunft im Konzept von Choreografie einer Landschaft. Trotz der verhältnismäßig kleinen Zahl der zunächst realisierten Arbeiten hat das Projekt bereits heute dem Park ein neues Gesicht gegeben und den Bürgern eine aktive Teilhabe an seinen Räumen ermöglicht. Diese Entwicklung soll in Zukunft mit weiteren Arbeiten fortgesetzt werden

Eröffnung am 06.06.2015 im Bergpark Lohberg

15 Uhr Begrüßung am Wasserturm

Dr. Michael Heidinger | Bürgermeister

Bernd Lohse | RAG Montan Immobilien

Einführung Markus Ambach | Kurator

ab 15:30 Uhr Kuratorenführung

ab 15:30 Uhr Picknick und Barbecue

Picknickdelikatessen aus dem Stadtteil und Grillmeisterwettbewerb vom PARKWERK

ab 16:00 Uhr Lohberg Racing Day

Ride for new energy! Fitness, Action, Workshop, Musik und Kino unplugged im Kraftwerk Lohberg

16:15 Uhr Lokale Reisen ins Blaue

Eine Reise in Lohberger Lebenswelten mit den PARKWERK Stadtteilführern

ab 17:00 Uhr Lounge Cafe mit DJ am Wasserturm

Bergpark Lohberg

Hünxer Straße, Ecke Lohbergstraße

46537 Dinslaken Lohberg

Hintergrund

Das Bergwerk Zeche Lohberg / Osterfeld 1/2 in Dinslaken hat den Betrieb zum 31.12.2005 eingestellt. Die Fläche soll nun einer neuen Nutzung zugeführt werden. Zur Umsetzung der Revitalisierung des Zechengeländes haben die Stadt Dinslaken und die RAG Montan Immobilien GmbH (RAG MI) eine Projektgemeinschaft gebildet, die das Ziel hat, das ehemalige Zechengelände zu einem vielseitigen lebhaften Stadtteil zu entwickeln.

Ein zentrales Projekt der Zechenentwicklung ist der Bergpark. Die Projektgemeinschaft hat den Kurator Markus Ambach (MAP Markus Ambach Projekte) aus Düsseldorf - beauftragt, ein kuratorisches Konzept für die Kunst im Park zu schreiben, das unter dem Titel “Choreografie einer Landschaft” nun umgesetzt werden soll.

Projekt

Lange wurde die Landschaft des Ruhrgebiets als reine Rohstoffressource gesehen und umfangreich als solche genutzt. Ökologischer Flurschaden, radikale Umgestaltung des Lebensumfelds der Menschen und die Entfremdung dieser von ihrer Geschichte wurde dabei in Kauf genommen. Gerade in dieser Region und den weiten europäischen Landstrichen industrieller Prägung bestimmen die drastischen Eingriffe infolge dieser Politik das Lebensumfeld der Menschen bis heute, obwohl der ökonomische Nutzen für sie längst Vergangenheit ist. Auch auf Seiten der Ökonomie hat ein einsichtiges Umdenken begonnen. Das Bestreben, die Landschaft wieder als solche erlebbar zu machen, bestimmt heute die großen Sanierungsprojekte, in denen Kunst und Planung oft interdisziplinär zusammenarbeiten. Das künstlerische Projekt "Choreografie einer Landschaft" entdeckt am Beispiel Lohbergs die zerfaserten Landschaften, die die Industrialisierung zurückgelassen hat, neu als Teil einer lokalen Identität und gibt sie den Bewohnern als Ort der Identifikation und Heimat zurück. Es verknüpft ihre bruchstückhaften Fragmente zu einer sinnfälligen Choreografie, in der sie sich wieder als Ort der eigenen Identität entwirft. Landschaft definiert sich neu als großer Lebenshintergrund, vor dem sich die eigene Geschichte erzählt, die Gegenwart erlebt wird und sich die Zukunft entwirft. Dazu entstehen im Projekt künstlerische Arbeiten für den auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Lohberg zu entwickelnden "Bergpark" und seine Umgebung. Die Projekte nutzen die umliegenden Landschaftsfragmente wie Arbeiterviertel und Haldenlandschaft, Industriearchitektur und Landwirtschaftsflächen als Arbeitshintergrund und Kontext, um sie zu einer konsequenten Choreografie zu verknüpfen und in den Bergpark hinein zu spiegeln. In Kooperation zwischen Künstlern, Bewohnern und Planung wird der Park zum Nukleus der neuen "Lohberger Landschaften".

Im Werkstattverfahren wurden folgende Künstler zur Realisierung ausgewählt:

Jeanne van Heeswijk, Jakob Kolding, Martin Kaltwasser, Thomas Schütte

Katalog / Catalogue German / English